Grüner Wasserstoff entwickelt sich rasch zu einem unverzichtbaren Energieträger für den weltweiten Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft. Als sauberer, kohlenstoffneutraler Brennstoff ist er der Schlüssel zur Dekarbonisierung der schwierigsten Sektoren unserer Wirtschaft, von der Schwerindustrie über den Langstreckentransport bis hin zur saisonalen Energiespeicherung.

Für Landbesitzer, Investoren und Regierungen ist das Verständnis der Herstellung von grünem Wasserstoff der erste Schritt, um die immensen Möglichkeiten, die er bietet, zu nutzen. Um die Bedeutung des grünen Wasserstoffs zu verstehen, müssen wir zunächst das Farbspektrum des Wasserstoffs" kennen, eine Abkürzung für die Klassifizierung von Wasserstoff auf der Grundlage seiner Herstellungsweise.

Grüner Wasserstoff: Der Goldstandard. Er wird durch Wasserelektrolyse hergestellt, die ausschließlich mit erneuerbaren Energien wie Sonne und Wind betrieben wird. Der Prozess ist völlig kohlenstofffrei.

Grauer Wasserstoff: Der etablierte Standard. Mehr als 95 % des Wasserstoffs werden heute auf diese Weise hergestellt, wobei Erdgas in einem kohlenstoffintensiven Verfahren namens Steam Methane Reforming (SMR) verwendet wird.

Blauer Wasserstoff: Eine Übergangsstufe. Hierbei handelt es sich um grauen Wasserstoff, bei dem jedoch ein großer Teil der Kohlenstoffemissionen aufgefangen und unterirdisch gespeichert wird. Es handelt sich um eine "kohlenstoffarme", aber nicht kohlenstofffreie Lösung.

Diese Farbcodes sind zwar ein nützlicher Ausgangspunkt, aber die Branche bewegt sich auf eine präzisere Metrik zu: die Kohlenstoffintensität, mit der die Lebenszyklusemissionen der Produktion gemessen werden. Damit wird sichergestellt, dass wir, wenn wir von "grün" sprechen, einen wirklich sauberen Prozess von Anfang bis Ende meinen. Dieser Leitfaden bietet einen umfassenden Überblick darüber, wie echter grüner Wasserstoff hergestellt wird.

Das Herz der Produktion: Wie die Wasserelektrolyse funktioniert

Der Eckpfeiler der grünen Wasserstoffproduktion ist ein bewährtes Verfahren, das als Wasserelektrolyse bekannt ist. Bei diesem elektrochemischen Verfahren wird Strom verwendet, um Wasser (H2O) in seine Grundbestandteile zu spalten: Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2).

Die gesamte Reaktion findet in einem Gerät namens Elektrolyseur statt. Man kann sich einen Elektrolyseur wie eine Batterie vorstellen, die umgekehrt funktioniert. Er besteht aus zwei Elektroden - einer positiven Anode und einer negativen Kathode -, die durch ein leitfähiges Medium, den Elektrolyten, getrennt sind.

Der Prozess läuft in einigen einfachen Schritten ab. Wasser wird in den Elektrolyseur eingeleitet, und es wird ein elektrischer Gleichstrom aus einer erneuerbaren Quelle, wie z. B. einem speziellen Solar- oder Windpark, angelegt. Dieser Strom liefert die nötige Energie, um die starken chemischen Bindungen in den Wassermolekülen zu brechen und sie in Wasserstoff- und Sauerstoffgas aufzuspalten.

Die chemische Gesamtgleichung ist einfach und doch tiefgründig:

Das Ergebnis ist hochreines Wasserstoffgas. Damit der Kraftstoff als "grün" zertifiziert werden kann, muss der Strom, der den gesamten Prozess antreibt, zu 100 % aus erneuerbaren Quellen stammen.

Ein entscheidender Faktor für die wirtschaftliche Lebensfähigkeit ist die Effizienz dieses Prozesses. Derzeit liegt der Wirkungsgrad der Elektrolyse bei höchstens 80 %, d. h. mindestens 20 % der eingesetzten elektrischen Energie gehen als Wärme verloren. Für die Herstellung eines Kilogramms Wasserstoff werden etwa 50-60 kWh Strom benötigt, was den Energieverbrauch zu den größten Betriebskosten macht. Für Investoren bedeutet dies, dass der elektrische Wirkungsgrad eines Elektrolyseurs ebenso wichtig ist wie seine Investitionskosten.

Die Maschinen, die es möglich machen: Ein Leitfaden für Elektrolyseur-Technologien

Obwohl das Prinzip der Elektrolyse dasselbe ist, gibt es verschiedene Arten von Elektrolyseurtechnologien. Die Wahl der Technologie ist eine strategische Entscheidung, die die Kosten, die Leistung und die ideale Anwendung eines Projekts bestimmt.

Alkalische Elektrolyse (AEL): Das bewährte Arbeitspferd

Die alkalische Elektrolyse ist die ausgereifteste und am weitesten verbreitete Technologie. Sie verwendet eine flüssige alkalische Lösung als Elektrolyt und stützt sich auf reichlich vorhandene, kostengünstige Materialien wie Nickel.

Vorteile: Bewährte Zuverlässigkeit, lange Betriebsdauer und niedrigste Investitionskosten.

Nachteile: Weniger effizient als neuere Alternativen und langsamere Reaktionszeit, daher weniger geeignet für die Kopplung mit der schwankenden Leistung von Solar- und Windenergie.

Idealer Anwendungsfall: Groß angelegte, zentralisierte Wasserstoffproduktionsanlagen, die an eine stabile erneuerbare Energiequelle, z. B. ein Wasserkraftwerk, angeschlossen sind.

Protonenaustauschmembran-Elektrolyse (PEM): Der flexible Innovator

Die PEM-Elektrolyse ist ein modernerer Ansatz, bei dem eine feste Polymermembran als Elektrolyt verwendet wird.

Vorteile: Höhere Energieeffizienz, kompakte Bauweise und schnelle Reaktionszeit. Dank dieser Flexibilität eignen sich PEM-Elektrolyseure perfekt für den Umgang mit der unsteten Natur von Wind- und Solarenergie, da sie Wasserstoff produzieren können, wenn der Strom am günstigsten ist.

Nachteilig: Der größte Nachteil sind die höheren Investitionskosten aufgrund des Bedarfs an teuren Edelmetallkatalysatoren wie Platin und Iridium.

Idealer Anwendungsfall: Projekte, bei denen die Wasserstoffproduktion direkt mit variablen erneuerbaren Energiequellen gekoppelt wird, um kostengünstigen Strom zu nutzen und wertvolle Netzausgleichsdienste zu leisten.

Festoxid-Elektrolyseur-Zellen (SOEC): Die hocheffiziente Grenze

Die SOEC-Technologie arbeitet bei extrem hohen Temperaturen (500-1000 °C), um Dampf statt flüssigem Wasser zu spalten.

Vorteile: Der höchste elektrische Wirkungsgrad aller Elektrolyseure. Durch die Nutzung von Wärme als Teil des Energieinputs können SOECs bis zu 26 % effizienter sein als andere Typen, insbesondere wenn sie in industrielle Prozesse integriert werden, die Hochtemperatur-Abwärme erzeugen.

Benachteiligungen: Es handelt sich um eine im Entstehen begriffene Technologie mit Problemen im Zusammenhang mit der Materialdegradation und einer begrenzten Betriebslebensdauer aufgrund der hohen Temperaturen.

Idealer Anwendungsfall: Zusammenlegung einer Wasserstoffanlage mit einer Industrieanlage, die einen konstanten Abwärmestrom erzeugt, wie z. B. ein Stahlwerk oder eine Ammoniakanlage.

Anionenaustauschmembran-Elektrolyse (AEM): Der aufkommende Hybrid

AEM ist die neueste Technologie, die darauf abzielt, die besten Eigenschaften von AEL und PEM zu kombinieren.

Vorteile: Ziel ist es, die niedrigen Materialkosten von AEL (unter Verwendung von Nichtedelmetallen) zu erreichen und gleichzeitig die betriebliche Flexibilität und kompakte Bauweise von PEM beizubehalten.

Benachteiligungen: Da es sich um eine neue Technologie handelt, stehen AEM-Systeme noch vor Herausforderungen hinsichtlich der langfristigen Haltbarkeit und Leistung.

Idealer Anwendungsfall: Im Erfolgsfall könnte AEM eine bahnbrechende, kosteneffiziente Technologie werden, die sich für ein breites Spektrum von Anwendungen eignet.

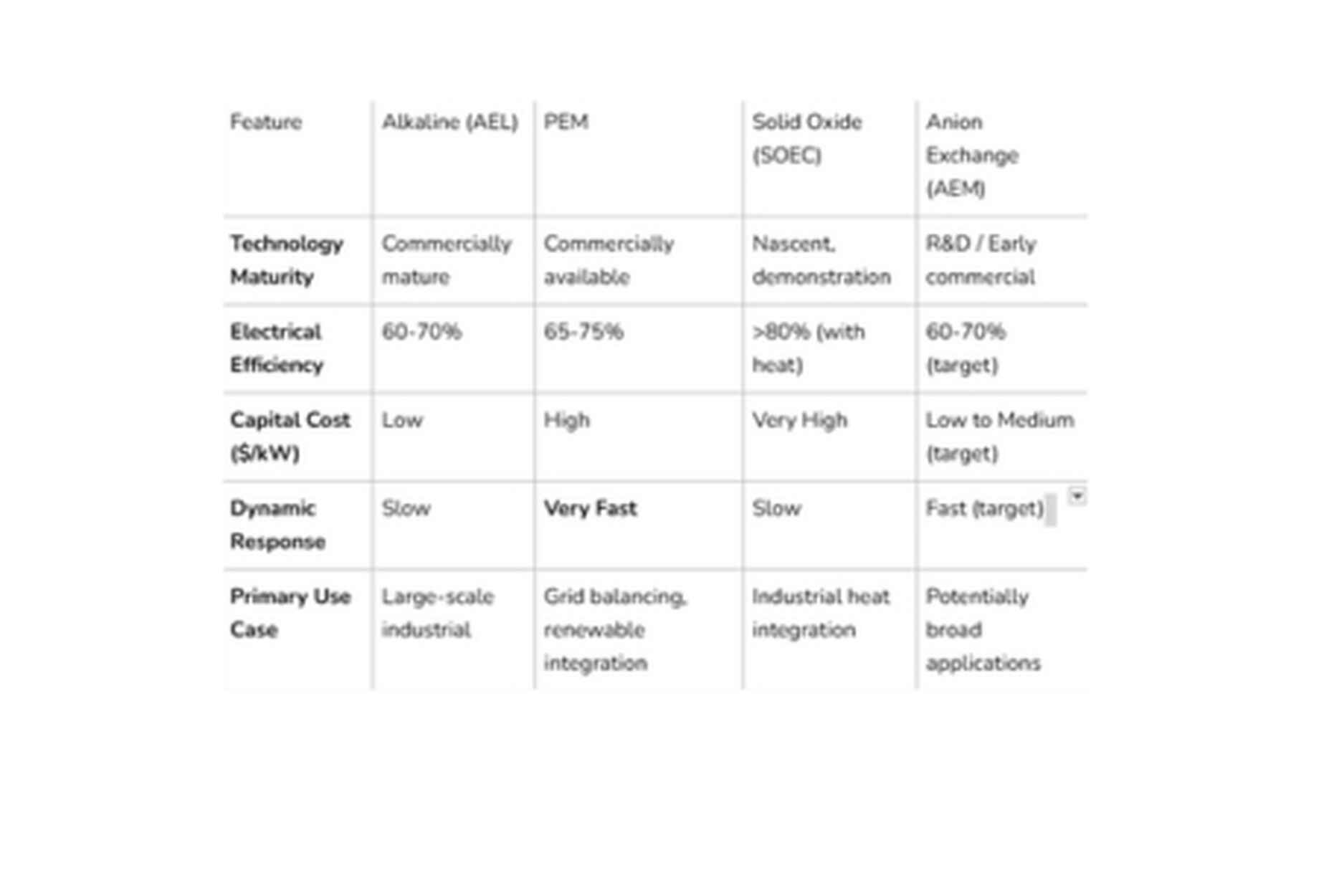

Elektrolyseurtechnologien im Vergleich auf einen Blick

Diese Tabelle bietet einen prägnanten Überblick über die wichtigsten Merkmale und stellt komplexe Informationen in einem vereinfachten Format dar. Sie erleichtert den Vergleich von Optionen und unterstützt Bauherren und Investoren dabei, Möglichkeiten zu bewerten, potenzielle Risiken und Vorteile einzuschätzen und letztlich fundierte Entscheidungen mit größerer Sicherheit zu treffen.

Dieser Vergleich offenbart ein zentrales strategisches Spannungsverhältnis: den Kompromiss zwischen den niedrigen Kosten und dem Reifegrad von AEL und der hohen Leistung und Flexibilität von PEM. SOEC und AEM stellen unterschiedliche Wege zur Lösung dieses Dilemmas dar, wobei sich SOEC auf Nischenanwendungen mit hohem Wirkungsgrad konzentriert und AEM eine "Best-of-both-worlds"-Lösung anstrebt, wenn auch mit einem höheren technologischen Risiko.

Was kommt als Nächstes? Zukünftige Wege der Wasserstoffproduktion

Während die Elektrolyse heute die vorherrschende Methode ist, erforschen Forscher aktiv Technologien der nächsten Generation, die das Feld revolutionieren könnten, indem sie einen direkteren, einstufigen Prozess von einer erneuerbaren Quelle zu Wasserstoff schaffen. Dazu gehören:

Photoelektrochemische (PEC) Wasserspaltung: Verwendung von Halbleitermaterialien, die das Sonnenlicht absorbieren und Wasser direkt spalten, was die Photosynthese nachahmt.

Thermochemische Wasserspaltung: Nutzung von Hochtemperaturwärme aus konzentrierter Sonnenenergie, um chemische Reaktionen anzutreiben, die Wasserstoff aus Wasser freisetzen.

Im Falle ihrer Kommerzialisierung könnten diese Verfahren die Komplexität und die Kosten der grünen Wasserstoffinfrastruktur drastisch reduzieren, was sie zu einem wichtigen Bereich für langfristige Forschung und Investitionen macht.

Überwindung der Hürden auf dem Weg zur Skalierung

Der Übergang zu einer globalen grünen Wasserstoffwirtschaft steht vor mehreren bedeutenden Hürden, deren Überwindung eine konzertierte Aktion erfordert.

Das größte Hindernis sind die Kosten. Grüner Wasserstoff ist derzeit teurer als grauer Wasserstoff, obwohl globale Initiativen wie der "Hydrogen Shot" des US-Energieministeriums darauf abzielen, die Kosten innerhalb eines Jahrzehnts um 80 % auf 1 $ pro Kilogramm zu senken. Weitere Herausforderungen sind die Notwendigkeit eines massiven Ausbaus der Infrastruktur für die Speicherung und den Transport sowie der schiere Umfang der neuen erneuerbaren Energien, die für den Betrieb der Elektrolyseure erforderlich sind.

Daraus ergibt sich ein klassisches Henne-Ei-Problem: Investoren zögern, die Produktion ohne garantierte Abnehmer zu finanzieren, während die Industrie zögert, auf Wasserstoff umzustellen, solange kein zuverlässiges, wettbewerbsfähiges Angebot verfügbar ist. Hier ist eine strategische und stabile Regierungspolitik von entscheidender Bedeutung, um den Stillstand zu überwinden und ein tragfähiges Ökosystem zu schaffen, in dem private Investitionen gedeihen können.

Die VIRIDI-Vision: Gemeinsam die grüne Wasserstoffwirtschaft aufbauen

Der Weg zu einer dekarbonisierten Welt, die mit grünem Wasserstoff betrieben wird, ist sowohl eine gewaltige Herausforderung als auch eine noch nie dagewesene Chance. Der Weg in die Zukunft ist klar: Die Elektrolyse, die mit erneuerbaren Energien betrieben wird, ist die Kerntechnologie.

Wir bei VIRIDI glauben, dass Erfolg Zusammenarbeit und Integration erfordert.

Für Landeigentümer: Ihr Land ist die Grundlage. Grundstücke mit starken Solar- oder Windressourcen sind erstklassige Kandidaten für die Beherbergung von Projekten für erneuerbare Energien, die unsere Zukunft antreiben und langfristige, zuverlässige Einkommensströme schaffen werden.

Für Investoren: Grüner Wasserstoff ist ein grundlegender langfristiger Wachstumsmarkt. Die vielversprechendsten Projekte werden die beste erneuerbare Energieerzeugung mit einer effizienten Wasserstoffproduktion in Regionen mit starker politischer Unterstützung verbinden.

Für Regierungen: Eine klare, ehrgeizige Politik ist der Katalysator. Indem sie sich auf die Entwicklung von "Wasserstoff-Hubs" und die Schaffung von Nachfrage konzentrieren, können die Regierungen das volle wirtschaftliche und ökologische Potenzial von grünem Wasserstoff freisetzen.

Die Zukunft der Energie liegt im Aufbau miteinander verbundener Systeme. Wir laden Sie ein, mit uns zusammenzuarbeiten, um eine sauberere, widerstandsfähigere und wohlhabendere Energiezukunft zu schaffen.